OBJETIVO: Dar a conocer la tradicon de las fiestas patronales del pueblo de patamban michoacan, conociendo las raices de la fiesta ademas de datos curiosos de la misma...

PATAMBAN

la localidad de Patamban está situado en el Municipio de Tangancícuaro (en el Estado de Michoacán de Ocampo). Tiene 3280 habitantes. Patamban está a 2140 metros de altitud.

Etimologicamente el nombre de la comunidad de Patamban pro- viene de la palabra “patamo”, que en la lengua purépecha que significa: carrizal.

LA FIESTA DE CRISTO REY

fiesta en Patamban; la más grande de la región de la meseta, la fiesta de Cristo Rey que se lleva a cabo el último domingo de Octubre, siempre el último domingo de octubre, por que aunque el papa Juan XXIII a principios de los sesentas, cuando suprimió medio santoral e hizo ciertas reformas muy- importantes a la iglesia, cambió la fecha del festejo de Cristo Rey al mes de Diciembre; en Patamban nos importó poco, era nuestra fiesta y la seguimos llevando a cabo el último domingo de Octubre, caiga como caiga, llueva o truene y pésele a quien le pese.

Palabras de un habitante...

RAICES DE LA FIESTA

Esta fiesta en la que como en ningún otro pueblo de la meseta purepecha ha rebasado los limites estatales y nacionales, pues igual nos visitan Japoneses, así como Alemanes, Suizos o Brasileños, data desde tiempos inmemorables, pues la primera vez que se hicieron tapetes de flores, fue cuando la Ttzetzángari que era una princesa nieta o bisnieta de Tariácuri. Escogió a Patamban para vivir a escondidas de sus ilustres y poderosos parientes, pues quiso disfrutar de su amor en este paradisiaco y escondido pueblo.

Luego en la época prehispánica sólo se hacían estos tapetes florales a la entrada del pueblo, cuando algún personaje ilustre lo visitaba, y así se hizo durante la colonia y la evangelización. Fueron los franciscanos, los mismos que en Huamantla, Tlaxcala donde hay un evento similar instituyeron para la fiesta de la Asunción de la virgen, el adorno con flores de ciertas calles aledañas a la iglesia y el consejo ciudadano de ambos pueblos, cabe señalar que Fray Jacobo Daciano había designado para patrona del pueblo a la virgen de la Asunción, aún en vida ordenó a la orden superior en España- el envío de la imagen junto con la imagen de San Francisco de Asís destinada al pueblo de Tangancícuaro, pero el arriero responsable de tal misión se equivocó y dejó a la virgen en Tangancícuaro y llevó a Patamban a San Francisco, y como las comunicaciones en ese tiempo eran muy difíciles y ya no vivía Fray Jacobo pues en Patamban nos quedamos con San Francisco y en Tangancícuaro se quedaron con la Virgen de la Asunción, no obstante que ya los indios de Patamban festejábamos el 15 de Agosto como el día de la patróncita, pues motivos nos hacían falta para no trabajar y hacer fiestas y claro los curas felices, pues cuando hay fiesta siempre alguien paga por la misa y las limosnas crecen.

Fue hasta 1926 el padre Buenaventura Sánchez en plena rebelión cristera, cuando el Padre Buenaventura Sánchez haciendo su propia lucha en el pueblo y desobedeciendo las órdenes del gobierno hizo el Cristo Rey de la colina e instituyó el caminito de flores desde la iglesia, haciéndolo pasar por las calles más importantes del pueblo hasta los pies del mero Cristo Rey, en primera instancia el mismo caminito servía de ida y vuelta a la iglesia, pero los habitantes de las calles donde no pasaba la procesión, solicitaron de la iglesia, que también pasará por sus calles y actualmente por ésas calles, es donde más se lucen haciendo dichos arreglos, es decir desde la cruz del calvario hasta la casa del llamado Cheré y hacia el norte hasta la plaza principal, son aproximadamente 5 kilómetros de arreglos, donde la gente se luce haciendo sus tapetes de flores y aserrín pintado, haciendo figuras y en las esquinas arcos con la bisutería de mayor imaginación, además de que al viento cuelgan papel picado y miles de figuras hechas de toda clase de materiales naturales de la región y actualmente combinado con artificios sintéticos que en manos de tales artistas, mis paisanos toman otra dimensión y el espectáculo es maravilloso de verdad maravilloso, sólo lamentamos actualmente la visita de tanto vándalo vago y malviviente que sólo van a embriagarse y a destruir tales arreglos, pues una vez que pasa el cura queda todo destruido, por eso aconsejo a los visitantes que lleguen al pueblo antes de la procesión para que puedan disfrutar de tal maravilla y en lo que les sea posible se porten como la gente y respeten la obra de artistas natos. "No sean hijos de xuchi".

los festejos comienzan desde el sábado con concursos de pirecuas, de danzas regionales de la meseta purhépecha y de la región lacustre, exposición artesanal de barro verde y rojo y de alta presión, así como toda clase de artesanía regional sigue la fiesta el domingo y termina el lunes donde hay un jaripeo con plaza de toros móvil y prestigiados jinetes, así como también los mismos toros, lamentablemente Patamban no cuenta con hospedaje, pues no hay un sólo hotel, ni restaurante, pero de frío o de hambre seguro que no se muere nadie, además por la carretera de Zamora se llega en media hora o tres cuartos a lo máximo pasando por el pueblo de Tangancicuaro.

IGLESIA DE PATAMBAN

TAPETES DE ACERRIN

TIPICAS TORTILLAS HECHAS A MANO

PERSONAS AYUDANDO A ARREGLAR

SON MAS DE 5 KILOMETROS DE ARREGLOS POR ALGUNAS CALLES DEL PUEBLO

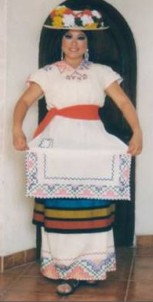

Patamban esta habitado principalmente por Purepechas

DATOS IMPORTANTES:

Asentamientos importantes

|

Meseta Tarasca en Michoacán

|

Asentamientos importantes

|

Meseta Tarasca, en Michoacán

|

Idioma

|

Idioma P'orhé o Purépecha

|

Religión

|

Catolicismo

|

Grupos étnicos relacionados

|

Jonaz, matlatzinca Quechua y Zuñi

|

Los purépechas son un pueblo indígena que habita primordialmente en el estado de Michoacán, México. Actualmente hay asimismo grupos migrantes establecidos en otros estados de la República Mexicana, así como en Estados Unidos. Actualmente se dedican a la agricultura y la ganaderìa.

Fueron llamados tarascos por los españoles, siendo esta la hispanización de una palabra de su lengua que significa "cuñado" o "suegro". Las razones de esta denominación han sido discutidas durante mucho tiempo, sin que exista un acuerdo al respecto.

BANDERA PURÉPECHA

La bandera purépecha instauró el 15 de Enero de 1993.[2] En dicho proyecto intervinieron personas de las distintas regiones de habla p'urhépecha. La bandera esta dividido en cuatro campos que los colores son los siguientes:

· Amarillo, Que nos representa la región de la Cañada o Eráxamani qué corre serpenteando los Once pueblos como un símbolo de vida y energía que transmite a la gente de esta región fértil.

· Verde, que nos expresa la fecundidad de los bosques serranos y la riqueza de las maderas comunales de los pueblos pertenecientes a la llamada meseta P'urhépecha "uruapan".

· Morado, que nos hace presente la región de la Ciénega de zacapu y de sus pueblos que han perdido el idioma materno y gran parte de nuestra herencia cultural, que sin embargo aún cuidan y mantienen su relación con el maíz morado (que se da en esta tierra).

· Azul, da la significación de la región lacustre, donde fue el centro del Reino P'urhépecha, reflejando en sus aguas la grandeza de sus dioses y la memoria presente de las Yácatas que aún se conservan en casi todos los pueblos ribereños, donde se continúa tomando un alimento ancestral: el pescado blanco.

En el centro, se ha colocado un bloque de obsidiana que representa a Curicaveri, es la forma de dios solar y que significaba el Gran Fuego, el que se alimenta de Fuego; forma que abrasa y proyecta a los diferentes puntos cardinales cuatro grupos de flechas , en la Relación se dice: estas flechas son dioses; en cada de estas, mata al dios Curicaveri y no suelta dos flechas en vano. También se encuentra el cuchillo de piedra blanca que señala el mensaje o destino del pueblo P'urhépecha y su origen divino, descendiente del "Linaje del Dios Curicaveri".

Recuerda visitar PATAMBAN y vive esta tradicion muy nuestra... muy mexicana....

.jpg)

.jpg)